W.A.モーツァルトはその奇抜な素行を映画や書物などに描かれる事も多い作曲家ですが、その音楽は正に素直、まっすぐに音楽を慈しんでいる様に感じます。彼の生まれ育ったオーストリア・ザルツブルグの街では、現代においてもモーツァルトと同じように、お調子者だけれども滑稽なほど素直で正直な青年達に出会う事が出来ます。そんな彼等と付き合っていると「モーツァルトもこんな風な奴だったのではないか」などと想像せずにいられなくなります。

日記にも記録が残っていますが、モーツァルトにとってファゴットはとてもお気に入りの楽器だったようです。ファゴットという楽器の持つ素朴さ、暖かさ、またどこか悲しげな響きをとても大切に扱っており、印象的なメロディやハーモニーに好んで用いています。ファゴット奏者にとって、モーツァルトはやり甲斐があります。

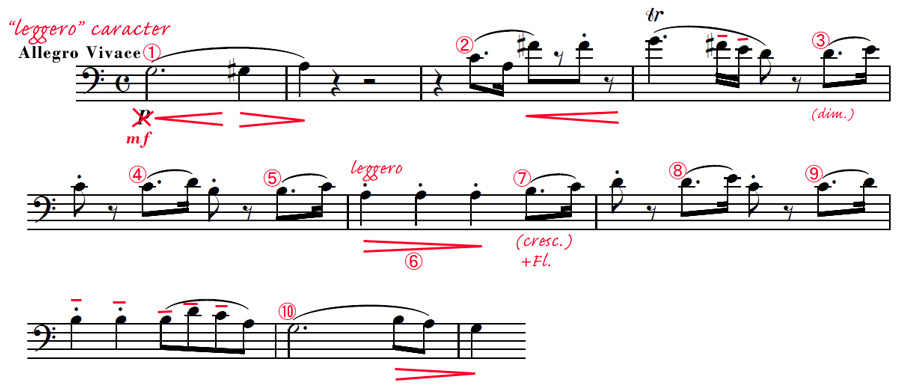

譜例7は、W.A.モーツァルトの所謂「ジュピター交響曲」第1楽章ファゴットパートから抜粋した物です。軽快なAllegro Vivace、四分音符=144程度で演奏されます。4/4拍子となっていますが、感覚として2/2拍子なレッジェーロと捉えると良いでしょう。

pとなっていますが弦楽器群にも動きのある箇所でのソロですから、ソリスティックに演奏する為にもmfを基本とします。①からの<>(クレッシェンド・ディミヌエンド)も同じ意味で、それをする事が目的ではありません。たっぷりの息を楽器に送り込むイメージが大切です。gisからaにかけてのディミヌエンドには「響きを抜く」という意味もあります。後述しますが、モーツァルトの場合この「響きを抜く」感覚がとても重要です。②からはいかにもレッジェーロなキャラクターですが、gのトリルに向かって歌うというイメージを持つ事で、より立体的な音楽になります。トリルの後の16分音符は、楽器がちゃんと響いている事を確認しながら練習しないと簡単に滑ってしまう箇所です。

③④⑤及び⑦⑧⑨はいずれもアウフタクトです。余談ですが、西洋の音楽は基本的にアウフタクトによって成り立っています。この場合、③、④、⑤を同じような響きで演奏すると変化のない平面的な音楽に、逆に響きに変化をつける事によって、音楽がその変化の方向へ向かう事になります。例えば③を強い響きで、⑤を少しソフトに発音するだけで音楽的方向性が生まれ、結果として一つのフレーズとして聴かせる事が出来ます。また、ここは遅くなりやすい箇所です。常にビートを感じ、レッジェーロにする事も大切です。

⑥のディミヌエンドは③から始まるフレーズの終止です。まず、同一の響きを3つ並べる事は避けましょう。音楽が停滞してフレーズが不自然になってしまいます。スタッカートは短く、ではなく、軽くという意味に捉えると良いでしょう。その際aフリックキーを押さないでいると響きが濁ってしまいますから注意します。発音の仕方は、タンギングに頼ると響きが止まって「たっ、たっ、たっ」となってしまい良くありません。舌を柔らかく、息を使ってコンパクトに発音する事、また息の流れを意識する事が大切です。

この「抜く」ディミヌエンドは、それまでのしっかりした響きと対照的な音として用います。「響きを抜く」とは「強く響かせる」に対して「軽く鳴らす」という事で、この響きの濃淡、強弱の差がそのまま音楽表現の幅となります。例えば⑥や後の⑩後のディミヌエンドなど、ふわっと抜く事でフレーズ全体が非常に上品に纏まります。逆に響きが単一であるとどうしても無表情になりがちです。

⑩前のテヌートはそれまでの軽快なキャラクターとは対照的です。それまでのフレーズに対しての回答であり、また⑩のカデンツを明示していて印象的です。気分良く響かせましょう。⑩からはフレーズ全体の終止です。ここも「響きを抜く」事が重要です。

さて、歌う、というと「響かせる」と解釈され、当連載でもその様に用いておりますが、例えばフランスでは逆に「軽くする」と捉えられます。歌の方向性は、例えばマーラーであれば「軽い響きでアウフタクトを長く」、イタリアオペラであれば「強い響きでアウフタクトを長く」、また演歌であれば「強い響きで一拍目をねばる」という風になります。顕著な例はフォークソング、即ち「お国の民謡」で、聴き比べてみるとそのリズム感や拍子感の違いを実感する事が出来ます。歌はそれぞれの言語、風土、文化、その他様々な要素と密接に関わり合いながら独自の節回しを見せる、非常に興味深いテーマといえます。この様に、「歌のしくみ」を理解する事が「コツをつかむ」事に繋がります。そしてモーツァルトの歌の特徴はその中庸さです。つまり横に伸ばす音楽、縦を感じる音楽のどちらにも偏っておらず、同時に内包しているという点が、世界中で愛される理由なのかもしれません。